在电场力作用下,单位正电荷由电场中某一点移到参考点(参考点的电位规定为0)所做的功叫做该点的电位. 电场力把单位正电荷由高电位点移到低电位点所做的功叫这两点之间的电压. 电路中任意两点之间的电压等于这两点电位的差,因此电压也称为电位差. |

电路的识别和电路的连接是初中物理中的重点、难点,也是学好电学知识的重要基础。本文结合具体实例谈谈处理这类问题的一些方法,供大家参考。

一、电路的识别

1、电路的识别是学习电路连接和电路计算的基础。通常电路中会有电流表、电压表,在确定这样的电路是什么连接方式时要注意:识别电路时,电流表的电阻很小可看作导线;电压表电阻很大可看作断路;删去断路和被短路设备的部分;然后再用以下几种方法来判断电路的连接方式,并画出等效电路图。

⑴电流流向法:这是*重要的一种方法。具体的方法是:在电路图上从电源正极出发沿电流方向"走"一圈,回到负极。如果电流一直没有"分支",依次流过了所有用电器,该电路是串联电路。如果电路在某处出现分支,这是并联电路的开始,通过电流的流向找出各分支的汇合点,这是并联电路的结束。

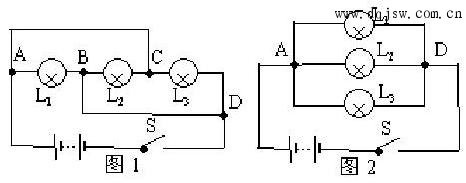

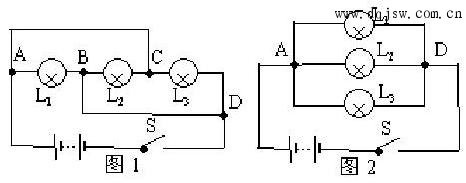

⑵节点法:在识别不规范的电路的时侯,不论导线有多长,只要其中没有电源、用电器等,导线两端点均可以看成是同一点,从而找出各用电器两端的公共点。如图1所示的电路,用节点法知A、C其实是同一点,该点接在电源负极上,B、D其实是同一点,该点接在电源正极上,也就是灯 L1、L2、L3连接在公共点A、D之间,这三盏灯是并联的,简化后的电路如图2所示。

⑶短路法:让其一用电器短路,若其它用电器乃能正常工作,则这几个用电器为串联,若其它用电器不能正常工作,则这几个用电器并联。

⑷断路法:断开其中一个用电器,若其它用电器不能正常工作,则这几个用电器是串联,若其它用电器乃能正常工作,则这几个用电器为并联。

2、画电路图的方法。

⑴一般从电源画起。

⑵实物图和电路图中,各元件的串联、并联关系,元件的次序,电池的个数及开关的开合都必须一致。

⑶必须标明各元件的符号(如L1、L2)

⑷对于并联,一般先画好元件较多的支路,然后再并联其他支路。

⑸*后将电压表并联到所测电路两端。

二、电路的连接

1、电路的连接,常用的连接方法有三种:

⑴电流流向法:即从电源的一个极开始,顺着或逆着电流方向画出各元件符号或连接各实物元件,*后连到电源的另一个极,常用于串联电路的连接。

⑵先通后补法:即从电流正极出发按电流的方向先连通一条支路,在分流点和汇流点再补接其他支路。

⑶先支后干法:将各个支路分别连接好,再在分流点、汇流点将各支路的"头、头"相连,"尾、尾"相连,*后连接电源正、负极与分流点、汇流点之间的连线。

2、画实物连线图的要点和步骤

⑴在看清、认准电路图结构的前提下,严格按照电路图进行实物连线,使实物图与电路图中各元件的串、并联关系,元件次序,电池的个数与连接方式,开关的开合均保持一致。

⑵一般从电源的一极开始,沿电流方向或逆电流方向顺次连接(先连串联部分)各元件。

⑶对于并联部分,一般先接元件较多的支路,再并联其他支路。

⑷*后再并联电压表。

⑸导线的两端都必须接在接线住上。

⑹接电流表或电压表时,先标明电路图中电表的正负接线柱,再对照连接实物图。 |

闭环控制是控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。在控制论中,闭环通常指输出端通过“旁链”方式回馈到输入,所谓闭环控制。输出端回馈到输入端并参与对输出端再控制,这才是闭环控制的目的,这种目的是通过反馈来实现的。

控制系统中,将输出量通过适当的检测装置返回到输入端并与输入量进行比较的过程,就是反馈。

如果系统的输出端与输入端之间不存在反馈,也就是控制系统的输出量不对系统的控制产生任何影响,这样的系统称开环。与闭环控制系统相对,系统的控制输入不受输出影响的控制系统。在开环控制系统中,不存在由输出端到输入端的反馈通路(见反馈控制系统)。因此,开环控制系统又称为无反馈控制系统。开环控制系统由控制器与被控对象组成。控制器通常具有功率放大的功能。同闭环控制系统相比,开环控制系统的结构要简单得多,同时也比较经济。 开环控制系统主要是用于增强型的系统。

开环控制系统:不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统。

举例:打开灯的开关——按下开关后的一瞬间,控制活动已经结束,灯是否亮起已对按开关的这个活动没有影响;投篮——篮球出手后就无法再继续对其控制,无论球进与否,球出手的一瞬间控制活动即结束。

闭环控制系统:可以将控制的结果反馈回来与希望值比较,并根据它们的误差调整控制作用的系统

举例:调节水龙头——首先在头脑中对水流有一个期望的流量,水龙头打开后由眼睛观察现有的流量大小与期望值进行比较,并不断的用手进行调节形成一个反馈闭环控制;骑自行车——同理,不断的修正行进的方向与速度形成闭环控制。

开环闭环的区别:1、有无反馈;2、是否对当前控制起作用。开环控制一般是在瞬间就完成的控制活动,闭环控制一定会持续一定的时间,可以借此判断。

通过人体内部的电流越大,人的生理反应和病理反应越明显,引起心室颤动的时间越短,致命的危险性越大。按照人体呈现的状态,可将通过人体内部的电流分为三个级别。 A、感知电流

使人体有感觉的*小电流称为感知电流。工频的平均感知电流,成年男性1.1MA;成年女性0.7MA,直流电均为5MA。感知电流对身体没有大的伤害,但由于突然的刺激,人在高空或在水边或其他危险环境中,可能造成坠落等间接事故。 B、摆脱电流

人体在触电后能自行摆脱带电体的*大电流为摆脱电流。工频平均摆脱电流,成年男性16MA;成年女性10MA;直流电均为50MA,儿童更小些。这还与触电的形式有重要关系。 C、致命电流(室颤电流)

人体发生触电后,在较短的时间内危及生命的*小电流称为致命电流(室颤电流)。一般情况下,通过人体的工频电流超过50MA时,心脏就会停止跳动,出现致命的危险。实验证明:电流大于30MA时,心脏就会发生心室颤动的危险,因此30MA也是作为致命电流的又一极限。

漏电保护器的电流漏电脱扣器电流也是定为30MA,就是此理。 |